一般的に町人といえば町に住む人を意味しますが、出島町人=出島に住んでいる人、ではありません。出島に居住していないにもかかわらず、なぜ出島町人なのか?出島町人とはいったい何者なのか?それを語るには、出島の築造までさかのぼる必要があります。

出島が「江戸時代、鎖国していた日本で唯一西洋と貿易を行った場所」ということは良く知られていますが、そもそもの築造目的はキリスト教の布教防止にありました。江戸幕府は、長崎の市中に雑居していたポルトガル人を一か所に集めて生活させるため、当時の長崎を代表する豪商、25人の町人達に出資させ、人工島を築造させます。築き上げられた島に、幕府が塀や橋等を、25人の町人達が家や蔵を建て、出島が完成しました。築造の際に出資したこの25人が出島の持ち主・家主となり、「出島町人」と呼ばれました。

はじめはポルトガル人が、1641年からはオランダ人が、毎年莫大な家賃を支払い出島に居住し、出島町人達は分配された家賃収入を受け取る代わりに、各自が所有する建物の修繕費用を負担しました。

時代の変遷とともに、その権利は分割されたり、売買されたりしながら、人を変え、利益配分を変え、人数を変え、出島町人の枠は、出島がオランダ商館として機能していた幕末頃まで継承されていきました。

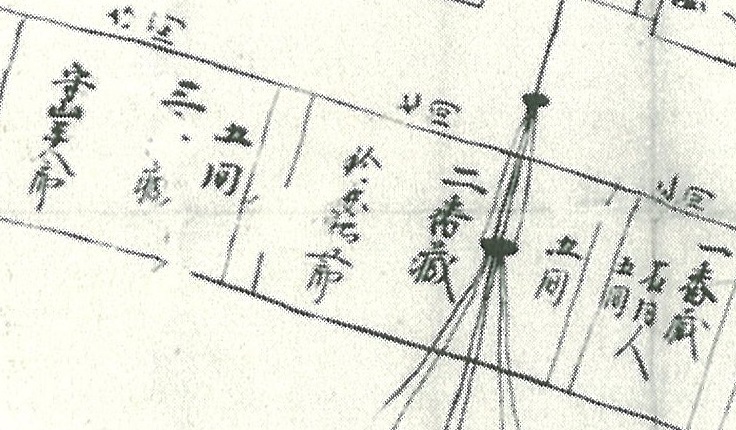

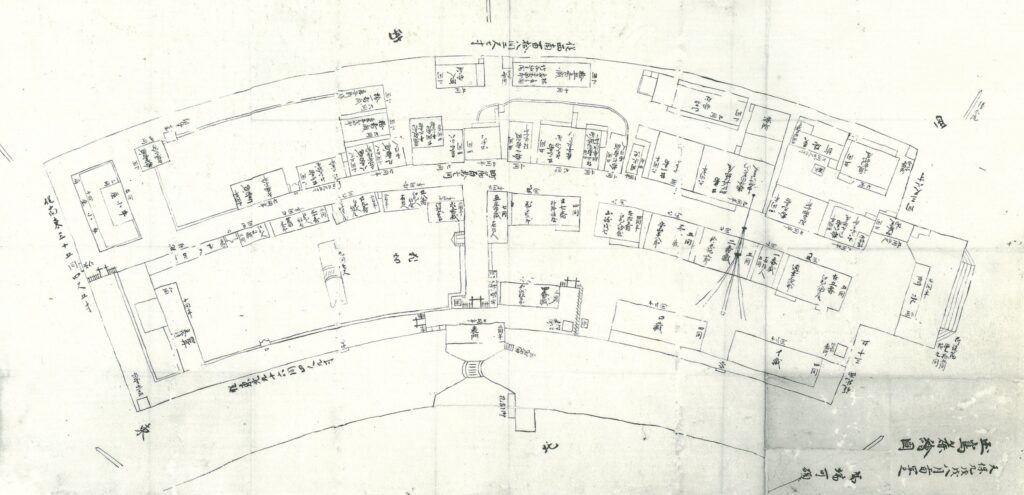

「出島麁絵図(でじまあらえず)」など、日本側が作成した出島の絵図には、建物の名前、規模とあわせ、持ち主である出島町人の名前が書きこまれており、出島町人の顔ぶれの変遷を垣間見ることができます。

(長崎市 出島復元整備室 学芸員 和田奈緒)

出島麁絵図(出島復元整備室蔵)